Un adelanto de la nueva novela de Ulises Gutiérrez:Cementerio de Trenes

Acuérdense de este nombre: Ulises Gutiérrez.

Es un escritor peruano notable.

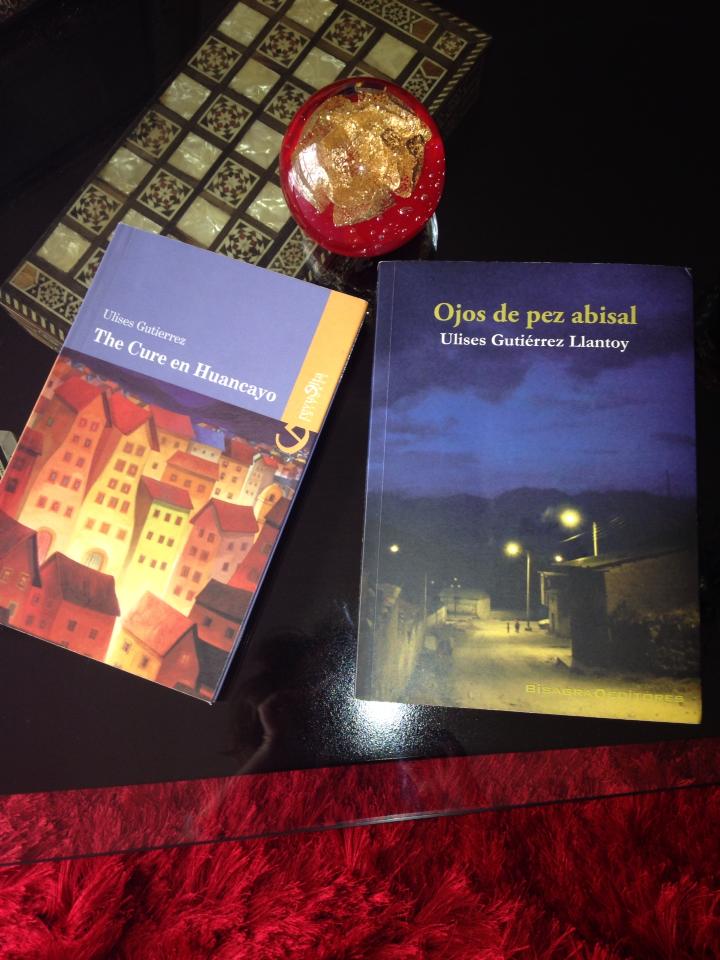

Autor del libro de cuentos THE CURE EN HUANCAYO y de la novela OJOS DE PEZ ABISAL, está terminando su segunda novela cuyo nombre, por ahora, es “Cementerio de trenes”. He leído un adelanto y estoy maravillada. Espero que consiga pronto una editorial para publicarlo.

Ulises comparte con nosotros un fragmento del primer capítulo, titulado: QUE DIOS NOS AYUDE (DOMINGO)...

Me acuerdo clarito: yo, tirado en mi cama, en mi cuarto de pensión, frío de los nervios, con mi taza de café en la mano y la cara de Hurtado Miller en el televisor. Hurtado Miller explicando lo jodidos que nos había dejado Alan García y el infierno económico que se nos venía con Fujimori; Hurtado Miller soltándonos sin asco, sin anestesia, sin compasión, la bomba que pulverizó nuestro dinero. Apenas dijo: ¡Que Dios nos ayude!, yo dije: ahora sí nos jodimos. Y nos jodimos, ¿sí o no? El precio del pan subió dos veces; la leche, tres; la gasolina, ¡treinta y cinco veces, hermano! ¿Quién lo iba a soportar? Yo, por ejemplo, yo que me ganaba la vida como profesor de matemáticas en un par de academias del centro de Lima, enseñando geometría, trigonometría, haciendo uno que otro cachuelito de dibujo técnico, dando clases particulares por aquí por allá; mal que bien podía pagar mi cuarto frente a la universidad, pagar mi comida, mis gastos, mis estudios; pero después del paquetazo, hermano, después del paquetazo, pobreza total. Miseria absoluta. Me quedé hasta sin lugar dónde dormir y no tuve más alternativa que mudarme a la residencia universitaria. Ya ni acordarse de las protestas en las calles, los saqueos, los mercados, las huelgas, los militares, los policías por todos lados, ¿te acuerdas? Hasta el cólera apareció. Hospitales repletos, sin medicinas, enfermos consumidos por sus males, amontonados en los pasadizos esperando su suerte; gente con máscaras, fumigando las casas, anuncios en las radios diciendo que teníamos que usar cloro, kreso, para desinfectar los baños, que teníamos que hervir el agua, cocinar todo si no queríamos terminar muertos como pollos con peste. ¿Se podía ser más miserable? ¿Se podía ser más tercermundista?

El Gato apareció en Bienestar Universitario, primero husmeando el pasillo como asegurándose de no andar en el lugar equivocado y luego leyendo cuanto aviso encontraba en frente hasta que se detuvo delante de mí para preguntar si aquello era la cola para entrevistarse con la asistenta social. Sí, le dije yo. Su figura era alarmante, hermano, flaquito como un carrizo, como si no hubiera comido en días, como si la inflación, como si el paquetazo le hubiera afectado a él más que a todos los demás. ¿Todos esperan a la asistenta?, dijo él. Sí, dije yo y le señalé la fila de veinte personas que hacíamos cola sentados en la banca. Pero primero tienes que sacar cita y llenar una ficha a la entrada, le aclaré y le indiqué dónde y ante quién debía ir. Desde ese momento me volví en algo así como su hermano mayor; no sólo por los cuatro años que le llevaba, sino porque desde entonces no hubo lío en que se metiera y lío en que no lo ayudara. Consejo que me pedía, consejo que le daba; favor que requería, favor que le hacía; dinero que me pedía prestado, dinero que le prestaba. No duró en necesitar de nuevo mi ayuda. Al rato regresó y me pidió que le prestara un lapicero porque el suyo se había acabado. Lo acompañé a hacer el trámite porque el Gato, a la primera, me cayó bien. Chibolo, famélico, indefenso: uno se compadece, pues, hermano. ¿Para qué necesitas hablar con la asistenta?, le pregunté mientras caminábamos. Estoy harto de vivir bajo un puente y quiero mudarme a la residencia universitaria, dijo él. Yo estoy en las mismas, dije yo pensando que aquello de «vivir bajo un puente» era una metáfora; pero no, hermano, él sí vivía bajo un puente, él vivía bajo el Puente del Ejército, ahí por Castilla más o menos, al lado del río Rímac, cerca a Caquetá. ¿Hace cuánto que no vas a Lima? La última vez que estuve allá, que fue hace como dos años, pasé por ese puente; todo tranquilo, todo asfaltado, puente bonito, estructuras de acero estilizadas, con lucecitas y todo; pero en los noventas, hermano, en esa época tú pasabas por ahí y te salía un cardumen de choros, drogadictos, alcohólicos y terminabas calato antes de que pudieras pegar un grito. El Gato me dijo que vivía ahí, con su tío, en una de esas covachas de estera que había bajo el puente. ¿Cómo se llama ese lugar?, le pregunté. Dios Proveerá, dijo él, Asentamiento Humano Dios Proveerá. Ese lugar es bravazo, ¿no?; un montón de choros, ¿no?, dije yo imaginando lo difícil que debía ser vivir en un lugar así, en un lugar llamado así. Eso es lo de menos, dijo él. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ahí no se puede leer tranquilo: muchos carros en el puente, mucha fiesta, mucha bulla, dijo él levantando el libro que traía en la mano. No era que él no podía estudiar tranquilo rodeado de aquel lumpen, de aquella miseria, aquella pobreza; no era que él estuviera sin dinero y muriendo de hambre, no; la razón por la que el Gato quería dejar Dios Proveerá y venirse a la residencia era porque ahí no se podía leer tranquilo. ¿Te das cuenta? Ah, y ¿qué lees?, le pregunté intrigado por el libro forrado con papel canson que traía y que a leguas se notaba lo oxidado de sus hojas. Nabokov, dijo él. A mí me sonó al Krasnov, al Makarenko; unos libros rusos que, entonces, para nosotros, habían sido como la biblia del «Cálculo Vectorial». Ah manya, dije yo, entre risas, pensando en lo raro que se oía un libro ruso de literatura en medio de tantas matemáticas. ¿Lolita? No, «Las otras orillas», dijo él, la biografía de Nabokov. Ah, manya. Lo ayudé a llenar la ficha. Ahí supe su verdadero nombre: Elmer, Elmer Ccasani. Lo de «Gato» vino después. El porqué lo llamaban así, te lo cuento después porque para conocer al Gato, para entender al Gato, hermano, hay que ir en orden y por partes; ubicarnos en el espacio-tiempo, como decía él para explicar las cosas.

Lo ayudé a llenar la ficha y me enteré en qué iba. Estaba en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, e iba por el quinto ciclo; chibolo, diez y nueve años y ya iba a media carrera.

Después regresamos a la banca a hacer la cola. Qué huevada el paquetazo, ¿no?, dije yo para hacerle conversación. Sí pues, dijo él, ahora todos somos tan pobres que ni hambre tenemos. Yo me reí con la respuesta. Ahí apareció un amigo de mi facultad y me puse a conversar con él. El Gato se fue al final de la cola, abrió el libro que traía y se puso a leer. Cuando mi amigo se fue, quise volver al diálogo, pero el Gato estaba tan metido en la lectura que ya no lo molesté.